Una de esas costumbres populares son las castañas asadas. Unas castañas que otrora servían de acompañamiento de comidas cuando la patata aún era desconocida porque todavía no había llegado de ultramar. Hoy, y aquí, en Galicia, además de un alimento constituyen un acompañamiento de las tardes frías de invierno. Y este año, por fin, ya han llegado las castañas y los castañeros como un símbolo de un invierno que, por cierto, no termina de llegar. Este año tenemos un tiempo de sequía, de calor e incluso de playa. Agradable, cierto. Pero esa alteración de las estaciones del calendario conlleva muchos problemas para las cosechas, para la alimentación del ganado, para lavarse, o para beber. Es un problema. Un gran problema. La parte positiva, que todo la tiene, es el poder contemplar lugares que permanecían ocultos bajo las aguas en pantanos construidos en otras épocas ya lejanas. Aldeas y pueblos de los que hablaban los mayores y que ahora, con su presencia fantasmagórica, ratifican sus palabras y constituyen un atractivo turístico. Sí, el turismo, fuente de riqueza a través, sobre todo, de la industria hostelera, que nunca ha tenido un año tan brillante y rentable como este. Pero el agua de la lluvia tiene que venir, tarde o temprano. Para salvar otras industrias y satisfacer otras necesidades. El agua tiene que venir igual que esos castañeros que hoy, como antaño, montan su puesto de castañas asadas en calles y plazas para que nosotros disfrutemos de su textura y de su sabor y nos calentemos, también, con el calor que desprenden en esos cucuruchos de papel de periódico, porque los castañeros del siglo XXI siguen conservando las tradiciones populares.

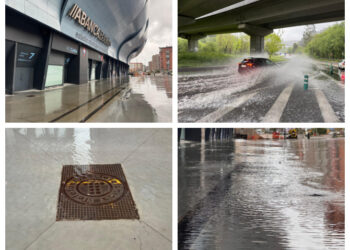

una imagen de vigo

Castañero del siglo XXI

0

RelacionadosArtículos

10

12

41

44

59

Más Vistos

45

35

MÁS VIGO

Disfrutando de la sombra

En la fotografía se muestra el conocido como espigón del Náutico, en la ciudad de Vigo. Pocas personas saben que...

HISTORIA DE VIGO

Un asilo con romanticismo

Mientras está a la espera del inicio de un ambicioso y necesario proyecto urbanístico, sirve para dar cobijo a muchas...

EL VIGO DE OTRA ÉPOCA

La cerveza viguesa se fabricaba en «La Barxa»

Aunque en Vigo ya hubo algún fabricante pequeño de cerveza, el hito importante en nuestra ciudad fue la inauguración de...

OPINIÓN

Mi kit de supervivencia

Supongo que Vds. también habrán visto el video de una comisaria UE presentando el kit de supervivencia, que todos deberemos...

© 2019 VigoÉ - Noticias de última hora sobre Vigo y su área metropolitana .