Se cumplen hoy 29 años de la disculpa pública que realizó el papa Juan Pablo II por la pena que impuso la Inquisición en 1633 al astrónomo, ingeniero y matemático Galileo Galilei, que derivó en arresto domiciliario hasta su muerte nueve años después. El pontífice había encargado en 1979 la creación de una comisión en la Santa Sede que estudiara las condiciones del juicio y que llevó a esta declaración solemne.

La vida de Galileo Galilei no fue sencilla, sobre todo por su negativa a obedecer la norma. Nació en 1564 en Pisa, una importante ciudad naval y mercantil del Gran Ducado de Toscana. Su enorme poder económico había impulsado también las facetas cultural y religiosa, gracias sobre todo a la influencia de su universidad, su catedral románica y su famosa torre inclinada, todas ellas provenientes de la época medieval. Galileo fue el mayor de los siete hijos de Vincenzo Galilei, un renombrado músico que pasó a la Historia por varios detalles: su conocimiento exhaustivo de las obras clásicas, sus estudios acerca de la física aplicada a la tensión de las cuerdas de un laúd y la modernización de todos estos conceptos para crear un estilo nuevo, que adelantaría en mucho a las creaciones del Barroco. Es obvio que Galileo se vio directamente influido por esta manera de trabajar, que él aplicaría a sus propios trabajos. El estudio pormenorizado de los clásicos y la observación empírica serían los dos pilares que llevarían a sus muchos logros científicos.

Pero, sin duda, la mayor virtud del matemático fue su crítica razonada a las figuras de autoridad. En una época en la que la ciencia dependía por completo de los dictados de la Biblia o de los escritos de Aristóteles, Galileo propuso comprobar científicamente si eso era cierto y someterlo a los nuevos ingenios de la tecnología y a las ideas modernas.

La vida había cambiado mucho en el transcurso de la Edad Media a la Edad Moderna. En plena era de los descubrimientos, Gutemberg había inventado la imprenta, que hacía posible la creación y distribución de textos a una velocidad impensable, y que además hizo llegar el conocimiento a estratos de la población que, hasta entonces, nunca habían tenido acceso. Cada pocos meses saltaba la noticia de un nuevo lugar del mundo que alguien había cartografiado, de un nuevo invento, de un prodigio del arte o de un escrito maravilloso. Era el tiempo del Renacimiento italiano, que impulsó la creación en todos los ámbitos. Leonardo Da Vinci lo mismo pintaba La última cena que publicaba estudios anatómicos o diseñaba máquinas voladoras.

La Inquisición

Pero también era una época de juicios de fe, heredados de tiempos anteriores. La Inquisición aún perseguía a aquellos que pretendían llevar la contraria a los textos sagrados, entendidos como verdad irrefutable. Miguel Servet había sido quemado en la hoguera en 1553 y Giordano Bruno en 1600. Tiempos de Reforma y Contrarreforma, de guerras religiosas que se extendían por Europa y costaban muchas vidas.

Y, sin embargo, aún había sabios que intentaban explicar el mundo desde una visión global. René Descartes teorizó sobre la naturaleza del alma humana y sobre la función de los latidos cardíacos y la glándula pineal.

De la misma forma, Galileo supo de los escritos del alemán Hans Lippershey acerca de la invención del telescopio y creó su propia versión, mucho más precisa. Con ella descubrió las montañas de la Luna, los satélites de Júpiter, las fases de Venus o las manchas solares, todo lo que hizo que cuestionara la vigente teoría geocéntrica, que consideraba que la Tierra se encontraba inmóvil en el universo y todos los demás cuerpos celestes giraban a su alrededor. Por el contrario, él defendía las antiguas ideas de Aristarco de Samos, que ya en el siglo III antes de nuestra era proponía que más bien era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Esta teoría, denominada heliocéntrica, vivió un auge a raíz de la publicación en 1453 de De revolutionibus orbium coelestium, la gran obra del astrónomo Nicolás Copérnico, que sufrió la reprobación del Vaticano y fue incluida en el Index librorum prohibitorum, el Índice de libros prohibidos.

Reprobación de la Iglesia

Galileo llevó estas ideas aún más lejos: con la observación de nuevas estrellas comprobó que estas no giraban en torno al Sol y que este tampoco constituía el centro del universo. Tales afirmaciones se ganaron enseguida la reprobación de la Iglesia católica y en concreto de los jesuitas, que lo odiaban. Los enfrentamientos dialécticos se volvieron constantes entre los heliocentristas y geocentristas. Galileo adoraba la polémica y poder rebatir a sus enemigos con sus muchos argumentos científicos, la mayoría consecuencia de sus propios estudios. Hoy en día sabemos que algunas de las conclusiones que presentó eran erróneas, como la del origen de las mareas, pero en todo caso siempre estuvieron muy adelantadas a su época y marcaron el camino para que otros pudieran alcanzar la verdad. Enigmas como ese no llegarían a solucionarse hasta los trabajos de Isaac Newton, que consideraba a Galileo como el padre del método científico moderno.

En 1615 fue denunciado ante el Santo Oficio, que le exigió presentarse en Roma y dar cuentas de sus opiniones sobre la estructura del universo. Testimonios de la época refieren que Galileo no se mostró especialmente flexible en esa ocasión y participó con frecuencia en arduos debates científicos y teológicos con quien dirigió el proceso inquisitorial, Roberto Belarmino, arzobispo jesuita que ya había firmado la condena a la hoguera de Giordano Bruno y a quien se conocía como «El martillo de los herejes». Además, Belarmino había dado clases de matemáticas y astronomía en la Universidad Católica de Lovaina, por lo que estaba en situación de valorar con conocimiento las teorías del supuesto hereje.

La Inquisición revisó las pruebas aportadas por Galileo y decretó que no eran lo bastante concluyentes como para que se aceptara la teoría helicocéntrica, por lo que en 1616 ordenó que estas ideas solo pudieran publicarse con la mención específica de que se trataba de hipótesis, en absoluto una verdad demostrada. La Compañía de Jesús mantenía su férreo control de la doctrina oficial sobre el universo, pero cada vez se volvían más frecuentes las observaciones científicas de cuerpos celestes que desmentían el geocentrismo e incluso varios astrónomos hablaban ya de órbitas elípticas en torno al Sol, algo también contrario a las ideas tradicionales. Galileo, por su parte, se dedicó a investigar las propiedades de los imanes y a inventar nuevos microscopios más potentes. Su genio nunca podía quedarse quieto y, si le prohibían estudiar los cuerpos celestes, él se dedicaría a los microbios.

Jesuitas y Urbano VIII

Sin embargo, en 1632 publicó Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo Tolemaico e Coperniciano, conocido en castellano como Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, una obra en la que reincidía en aportar pruebas experimentales sobre lo equivocado del geocentrismo. Los jesuitas se lanzaron contra él y lograron poner de su lado al papa Urbano VIII, que hasta entonces lo había protegido. La Inquisición tomó cartas en el asunto de nuevo e inició un juicio por herejía y desobediencia a la orden anterior, lo que le pudo haber costado la vida al sabio. Tampoco sentó bien que hubiera escrito su libro en italiano vulgar en vez de en latín, la lengua de la ciencia, ya que Galileo pretendía así hacer partícipe al pueblo llano de sus descubrimientos, siguiendo la estela de la imprenta que había inventado Gutemberg. Si existía de verdad una revolución en las ideas que se tenían hasta entonces sobre el universo, Galileo creía que esto debía ser de dominio público, que toda persona tenía que enterarse de algo así.

En 1633 fue condenado a arresto domiciliario perpetuo y sus Diálogos acabaron en el Índice de libros prohibidos. Era ya un anciano con escasa movilidad y cada vez menos visión, pero con las mismas ansias de conocimientos. Aun así, comprendió la seriedad de su condena y abjuró de sus declaraciones. Delante del Tribunal de la Santa Inquisición, afirmó en público que el heliocentrismo era solo una teoría y que no existían pruebas concluyentes al respecto. Eso le permitió seguir con vida y que su pena se limitara a la reclusión permanente.

Hay una historia muy curiosa sobre este juicio. El crítico literario Giuseppe Baretti cuenta en su obra The italian library, publicada en 1757, que Galileo, en el momento de escuchar la sentencia, murmuró una frase que pasaría a la Historia: «Eppur si muove» ⸺«Y, sin embargo, se mueve», en relación a que, pese a los muchos intentos de la Inquisición por acallar sus afirmaciones, la Tierra se movía alrededor del Sol y él lo sabía⸺. No existe ningún testimonio de la época que lo confirme, tan solo el texto de Baretti, que data de un siglo después. El italiano escribió: «En el momento en que fue puesto en libertad, miró al cielo y luego al suelo y, dando un pisotón, en actitud contemplativa dijo: “Eppur si muove”».

Sentencia

Esto tiene más de leyenda que de realidad, por supuesto, primero porque Galileo nunca fue liberado, sino que pasó directamente a la villa de Ascanio Piccolomini, arzobispo de Siena, y después a su propio terreno en Arcetri, Florencia, donde cumpliría la sentencia hasta el fin de sus días; y segundo porque la Inquisición había estado a un paso de pedir su muerte por aquellas afirmaciones heréticas y lo vigilaba de cerca, de modo que ni siquiera el espíritu rebelde y contestatario de Galileo llegaría a tanto como para decir eso en público después de salvarse por tan poco. El historiador canadiense Stillman Drake ⸺sin duda el mayor experto en la figura de Galileo tras sus más de cien artículos y libros dedicados a la figura del sabio⸺ opina que la frase pudo ser real, pero que la dijera en el transcurso de alguna conversación privada con el arzobispo y que este fuera quien la transmitiera en secreto, como una forma de homenaje a la obra de su amigo, pero que no lo pusiera en peligro.

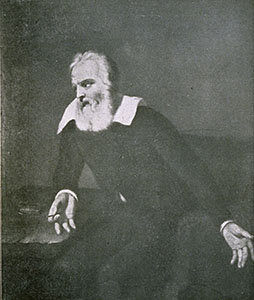

Es más, hoy sabemos que existió una prueba tangible de ello. En 1911 fue descubierto un lienzo datado alrededor de 1643 y atribuido al pintor sevillano Bartolomé Esteban Murillo o a alguien de su círculo más cercano. En él aparece Galileo recluido en un calabozo y escribiendo en la pared: «Eppur si muove». Stillman Drake opina que este cuadro pudo haber sido encargado a Murillo por Octavio Piccolomini, hermano del arzobispo de Siena, que buscaría así perpetuar la leyenda del sabio perseguido por el fanatismo religioso y que aun así no se doblega. Tampoco es una visión enteramente cierta, ya que Galileo jamás estuvo en un calabozo y su reclusión se limitó a no poder salir del palacio de su amigo o del suyo propio. Sin embargo, esta es la imagen que nos ha llegado a través de los siglos, y todo hace pensar que Giuseppe Baretti, cuando contó esta anécdota un siglo después, había tenido noticia del encargo del cuadro a Murillo y, dado que la vida del sabio ya no corría peligro, se encargó de popularizar la historia y otorgarle un poco más de leyenda. A partir de su obra, la frase se volvió mucho más famosa y hoy en día representa el valor de la verdad frente a la ignorancia o las visiones sesgadas, ya que, por mucho que queramos decir que no, la Tierra sigue moviéndose alrededor del Sol.

En 1981, el entonces papa Juan Pablo II formó una comisión encargada de revisar el juicio a Galileo y decretar si había sido justo. Después de más de diez años de estudio de los documentos disponibles, llegaron a la conclusión de que habría sido imposible para los teólogos de entonces aceptar el heliocentrismo con las pruebas de que disponían, y que no les había quedado otra opción que condenar al sabio. Joseph Ratzinger, en esa época prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe ⸺órgano colegiado de la Santa Sede que se considera heredero de la Inquisición⸺ afirmó en 1990 que «La Iglesia en la época de Galileo se mantuvo mucho más cerca de la razón que el propio Galileo, y ella también tuvo en cuenta las consecuencias éticas y sociales de la enseñanza de Galileo. Su veredicto contra Galileo fue racional y justo, y la revisión de este veredicto puede ser justificado solo sobre la base de lo que es políticamente oportuno».

Discurso de Juan Pablo II

Aun así, el 31 de octubre de 1992, Juan Pablo II pronunció un discurso en el pleno de la Academia Pontifical de Ciencias en el que reconocía el error que había cometido la Iglesia en el pasado al asumir de forma literal las afirmaciones de la Biblia e imponerlas como verdades científicas. Reconocía que, en ese sentido, Galileo había sido más inteligente, al comprender que la Biblia debía ser interpretada, no leída como un tratado de física, y que la ciencia se tenía que construir a partir del método observacional.

Todas las ciencias de hoy en día se basan en los logros de Galileo. Él estableció que no podía existir seguridad en las verdades de los sabios si estas no venían respaldadas por pruebas fehacientes. La experimentación y la verificación son los pilares que sustentan la ciencia de hoy en día, de la astronomía a la química, de la medicina a la física cuántica. Fue Galileo quien nos enseñó que no existe ningún conocimiento grabado en piedra y que todo lo que sabemos puede y debe ser puesto en juicio. El verdadero sabio no es aquel que acepta las verdades que le enseñan sus maestros, sino el que las somete a la duda, las evalúa y las reinterpreta desde una perspectiva nueva cada vez. Solo así puede avanzar el conocimiento y solo así lograremos una humanidad más justa, próspera y feliz, y un mundo más desarrollado en todos los ámbitos.

Ese fue el legado del matemático de Pisa, que a su vez lo aprendió ⸺y reinterpretó⸺ de un músico que hacía estudios de física con la vibración de las cuerdas de un laúd.