Estudié durante ocho años en el colegio Apóstol Santiago, de Vigo, más conocido como los Jesuitas, y considero que soy una voz autorizada, aunque no la única, para hablar de un tema que actualmente está ocupando los medios de comunicación. Hablaré con la mayor objetividad posible, sin embargo, ya adelanto que, igual que mis compañeros de promoción, no renuncio a mi orgullo de antiguo alumno, a los buenos recuerdos, que son muchísimos, y a los buenos compañeros de antaño con los que hoy, al cabo de más de cincuenta años de haber abandonado el colegio, nos hemos convertido en un grupo de amigos que compartimos recuerdos, vivencias y opiniones de todo tipo, respetando creencias, incredulidades, y tendencias políticas de todo tipo.

Sin ánimo de minimizar las responsabilidades, y mucho menos justificar las acciones aborrecibles de algunas personas, opino que es preciso tener en cuenta que en aquella época los sistemas educativos eran muy diferentes a los de hoy en día. La disciplina iba vinculada a la violencia física en todos los colegios, fueran públicos o privados, religiosos o seglares. Cierto que no hay disculpa para las acciones violentas, pero las cosas eran así en todos los centros.

Entre los recuerdos desagradables no puedo olvidar el primer año en el colegio, cuando teníamos siete años, a finales de los años cincuenta del pasado siglo XX. El responsable de nuestro curso era el hermano Fuentes, personaje alto, delgado y de apariencia siniestra que no se cansaba de darle tortazos a un compañero que hoy estaría considerado como hiperactivo. Las bofetadas a aquel compañero —un niño de siete años— se las daba sin ninguna piedad ni consideración y se repetían prácticamente todos los días. Curiosamente, a mediados de curso el hermano Fuentes desapareció del colegio sin que nunca nos aclararan el motivo, pero supimos que no era por la violencia de sus castigos.

Años más tarde, en los primeros años del bachillerato, lo que hoy equivaldría a la ESO, tuvimos un profesor seglar que era buen profesor, pero de mano muy ligera. El curso era muy numeroso y estaba compuesto por varios grupos ubicados en clases colindantes que se podían comunicar subiendo los encerados, lo que permitía, por ejemplo, que en las horas de estudio hubiera una única persona vigilando todas las aulas. En cierta ocasión, el delegado de curso, un compañero realmente brillante y de comportamiento ejemplar, realizó algún acto o cometió alguna confusión que este profesor consideró grave, tanto así que delante de todo el curso comenzó a abofetearlo con tanta virulencia que con los golpes lo iba levantando y tirando por encima de los pupitres. Aquel profesor, que ya falleció, continuó en el colegio el resto de su vida profesional.

Cuando terminaba el recreo sonaba una campana que aún existe y entonces formábamos una fila para entrar en las clases. Si alguno hablaba se le castigaba. Yo era un chaval tranquilo, pero, al fin y al cabo, un chaval. Recuerdo cierta ocasión en la que hablé cuando estaba en una de esas filas para entrar en clase y el padre prefecto, el padre Constantino, me llamó delante de todos y me pidió que le sujetara la carpeta con las dos manos. Yo ya sabía lo que iba a ocurrir porque era el procedimiento que utilizaba con todo el alumnado. Entonces, mientras yo le sujetaba la carpeta con ambas manos, me estampó las suyas en mi cara con todas sus fuerzas y me mandó de nuevo a mi puesto en la fila, a la que me incorporé atontado y avergonzado. El padre Constantino era así con todos, y no era el único.

Nuestra educación estaba acompañada de una fuerte disciplina, incluso en la asignatura de gimnasia, que nos impartía un militar, por eso desfilábamos tan bien en las fiestas rectorales. El horario escolar combinaba las horas de clase con horas de estudio vigilado, ocupando todo el día. Nuestro horario era partido entre mañana y tarde, con misa diaria a primera hora de la mañana y rosario a primera hora de la tarde, además de las correspondientes celebraciones religiosas según la época del año. Los domingos teníamos que acudir obligatoriamente a la misa del colegio vestidos con el uniforme reglamentario y se pasaba lista y revista de modo riguroso: chaqueta azul marino con el escudo del colegio bordado en el bolsillo superior, camisa blanca, corbata azul grana, pantalón gris marengo, zapatos negros de vestir —nada de botas—, y calcetines blancos. Por supuesto que los internos —en aquella época había internado— tenían unas condiciones de disciplina aún más estrictas.

Con el transcurrir de los años nos hemos dado cuenta de algunas realidades desagradables que pasaron inadvertidas ante nosotros. Siempre he creído que el padre Requejo era una persona educada y muy pacífica, sin embargo, a raíz del programa de televisión “Salvados”, emitido en televisión el día 1 de octubre en la cadena Sexta, presentado por un antiguo alumno, se relataba que era proclive a pegar, algo que a muchos de nosotros nos pareció falso. Entonces, uno de nuestros compañeros me envió un mensaje privado explicando que aquello era totalmente cierto, que el padre Requejo, en realidad, cuando llegaba el momento no se cortaba nada y repartía tortazos a diestro y siniestro, y que este compañero, el que me envió el mensaje, había sufrido las consecuencias de su ira, igual que su hermano, y que no eran los únicos.

En aquel sistema educativo se controlaba casi todo: la dedicación religiosa —confesión y comunión regulares, actitud en la capilla…—, además de otras cuestiones al margen de las propias asignaturas, de tal modo que había calificaciones numéricas con los conceptos: Aplicación, Urbanidad, Piedad…Incluso durante la misa en la capilla —que ahora es iglesia parroquial—, si alguien no se portaba adecuadamente o hablaba, el vigilante del orden o el mismo oficiante, detenía la ceremonia y llamaba al alumno para que acudiera justo delante del altar, ya arreglarían el tema con más calma cuando terminara la misa. Recuerdo que todos queríamos que la misa la oficiara el padre Pardo, buena persona y muy acelerado con los oficios religiosos, así la misa era más breve. Incluso su confesionario era el que tenía la cola más larga porque sus penitencias nunca eran tan exageradas como las de otros curas; lo recordamos con agrado.

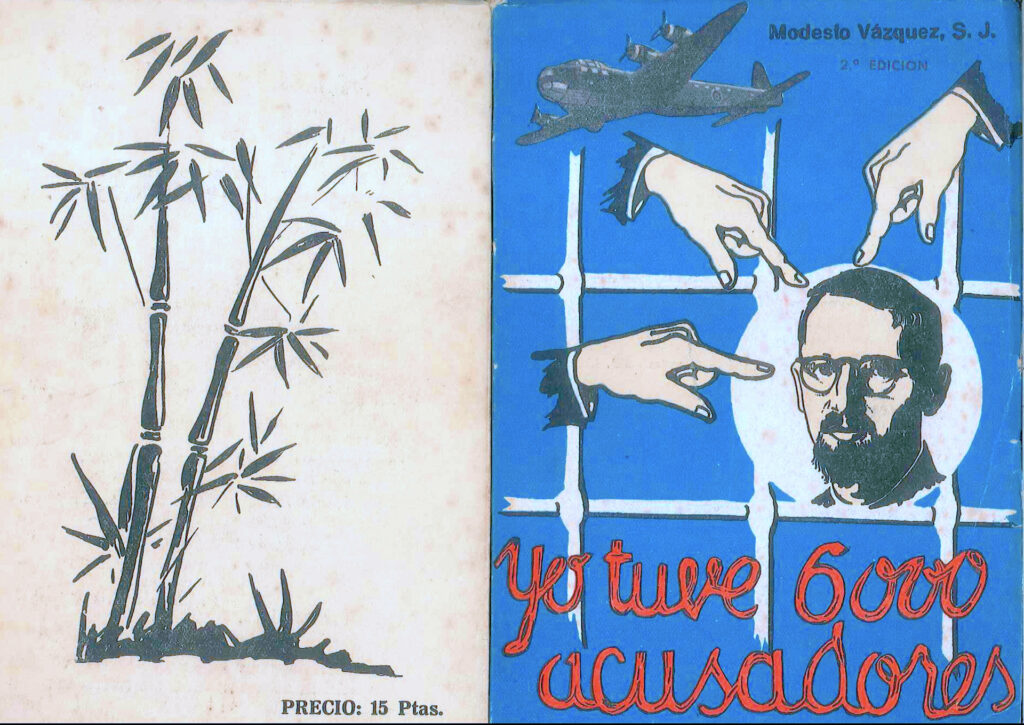

Teniendo en cuenta que el colegio era religioso, todo el alumnado tenía un director espiritual, lo que se conocía como padre espiritual. Recuerdo como tal al padre Vázquez —Modesto Vázquez—, cuya fama de excesivamente cariñoso le precedía y al que conocíamos, también, como autor de un libro que escribió sobre su experiencia como misionero en China y que muchos llegamos a comprar: “Yo tuve 6.000 acusadores”. Nunca tuve nada que reprocharle al padre Vázquez porque su comportamiento conmigo siempre fue correcto. Sin embargo, no fue así con otras personas que llevan toda la vida con un amargo recuerdo. Un gran amigo que prefiere quedar en el anonimato y que estaba en un curso superior al nuestro, vivió una experiencia muy desagradable. Acudió al despacho del padre Vázquez para confesarse, como era habitual en todo el alumnado. Al cabo de un rato salió corriendo y gritando por el pasillo: “¡El padre Vázquez es maricón, me ha metido mano, me ha metido mano!”.

El colegio solucionó aquel escándalo expulsando al alumno, que aún lo recuerda con profundo desagrado, pero con la satisfacción de que su familia creyera su versión de los hechos. Otro caso es el de varios hermanos a los que el padre Vázquez trataba con especial cariño y a los que le acariciaba las piernas aprovechando sus pantalones cortos. Estos niños, en su inocencia, tardaron en darse cuenta de la gravedad de los hechos, sobre todo, porque el cura era, además de su padre espiritual, amigo personal de sus padres. El comportamiento de esta persona fue, sin duda, despreciable e intolerable, aunque haya fallecido.

Todos estos personajes merecen el rechazo y un castigo que no les llegará porque, como digo, ya han fallecido. Pero tampoco es justo generalizar porque también hubo una gran mayoría de profesorado religioso y seglar que supieron realizar su labor docente de un modo encomiable. En el recuerdo de todos está, por ejemplo, el hermano Pereña, profesor de matemáticas y gran pedagogo, que se ganó nuestro respeto, cariño e imborrable recuerdo.

El hermano Hijosa, excelente profesor de historia y muy comprometido socialmente con los más desfavorecidos, al que acompañé personalmente al barrio del entorno del colegio como delegado de acción social del curso; el padre Encinas, de familia adinerada y que prefirió dedicar su vida a los más necesitados fundando las Escuelas San Ignacio; el profesor Cabello, muy recto, estricto y respetuoso, un gran profesor de inglés al que todos recordamos con agrado; y, así, hasta completar una larguísima lista de educadores que supera ampliamente a los aborrecibles que con su actitud de tiempos pasados mancharon la infancia y la juventud de algunos alumnos.

En mi opinión, el balance general de nuestra estancia en el colegio de los Jesuitas es positivo. Nos tocó vivir una época educativa dura que no se justifica, pero no hay vuelta atrás. Hemos recibido una educación esmerada en todos los campos del saber, nos han ayudado a formar un espíritu crítico que ahora nos permite abordar, por ejemplo, esta situación de un modo equilibrado. Luego, la vida salió al encuentro y nos fue llevando por caminos muy diferentes, pero con unos denominadores comunes que, al cabo de más de cincuenta años de haber terminado en el colegio, nos sigue uniendo: el compañerismo y la amistad.