El sueño de volar ha acompañado al ser humano desde que fue consciente de su lugar en el mundo y vio que no podía. Alrededor del año 400–300 antes de nuestra era (ANE) hubo ya algunos experimentos con máquinas planeadoras en la Antigua Grecia o con cometas sobre la que viajaban personas en China. Sin embargo, no fue hasta los estudios de Leonardo da Vinci sobre el vuelo de los pájaros que podemos identificar un intento realmente serio de crear un artilugio volador operativo, en ese caso provisto de lonas que hacían las veces de alas o de hélices que produjeran un movimiento ascendente. Él no llegó nunca a fabricar algo así, pero sus diseños resultaron decisivos para el futuro.

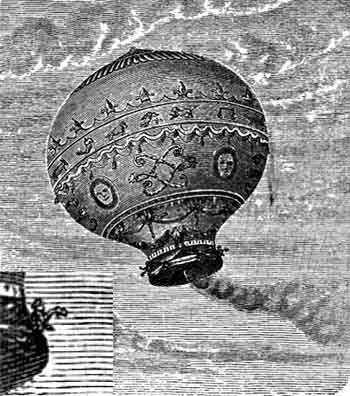

El siguiente paso fue la invención del globo aerostático por parte de los hermanos Joseph–Michel y Jacques–Étienne Montgolfier, hijos de un fabricante de papel que descubrieron un detalle clave en todo este asunto: que el aire caliente era más ligero que el aire frío, de manera que, si invertían una bolsa de papel y la colocaban sobre un fuego, esta flotaba libremente en dirección al techo. De ahí surgió la idea de crear globos de papel de gran tamaño, poner bajo ellos un fuego constante y luego colgar de allí una cesta en la que podrían viajar personas. O ese era el planteamiento.

Como había escrito en 1716 el científico sueco Emanuel Swedenborg: «Tenemos pruebas suficientes y ejemplos en la naturaleza que nos dicen que volar sin peligro es posible, aunque, cuando se realicen los primeros intentos, posiblemente tendremos que pagar la falta de experiencia con alguna fractura de brazos o piernas».

Los hermanos Montgolfier probaron su invento a finales de 1783, primero con una cesta vacía, después ocupada por algunos animales y finalmente tripulada por seres humanos, aunque en esa época todavía no contaban con mandos que pudieran controlar la dirección del vuelo, lo que en principio habría augurado un desastre, pero no fue así, y los viajeros de aquella demostración —un marqués y un profesor de física, no los propios inventores, que lo observaron todo desde el suelo— recorrieron unos 13 kilómetros hasta las afueras de París, donde aterrizaron sanos y salvos. Esto llamó la atención del rey Luis XVI de Francia y, años después, hizo pensar a Napoleón que tal vez se podría bombardear Inglaterra desde el aire. La aplicabilidad militar de estas creaciones fue un concepto que enseguida llegó a la mente de todos, más aún con el invento del dirigible y de los primeros planeadores, que sí permitían controlar el vuelo.

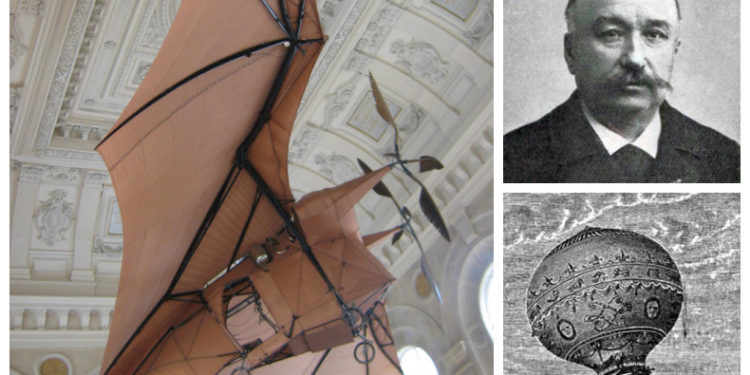

No faltaba mucho para la llegada del avión. Clément Ader fue un ingeniero francés que había trabajado en la creación del servicio telefónico en París con sus propios diseños y, gracias a eso, había obtenido unos buenos ingresos que dedicó a inventar objetos voladores. Su primera creación fue un velocípedo al que añadió un globo de caucho que le permitía elevarse en el aire. De ahí pasó a un verdadero planeador con alas retráctiles de madera similares a las de un murciélago, cuatro ruedas y una caldera de vapor que, según sus cálculos, le podría otorgar la fuerza suficiente para elevarse en el aire mediante el giro de una hélice. En 1890 lo inscribió como «Aparato alado para la navegación aérea llamado avión», y le puso el nombre de Éole, Eolo, como el dios griego del viento.

El vuelo de prueba tuvo lugar el 9 de octubre de 1890 y no fue demasiado exitoso: el ingenio apenas logró elevarse del suelo más de 20 centímetros y se desplazó hacia delante en un vuelo sin control de 50 metros del que Ader salió indemne, lo cual no deja de parecer milagroso teniendo en cuenta que, igual que los Montgolfier, él tampoco contaba con ningún mecanismo de dirección.

Un año después tuvo preparado un Éole II o Avion II, que esta vez probó ante el ministro de la Guerra francés y en una pista secreta que este le cedió. Aunque los resultados no fueron muy buenos y el aparato se estrelló contra unos carros sin que esté muy claro hoy en día si llegó a despegar, a los técnicos del Ministerio les pareció un invento prometedor, tanto como para destinar una subvención de 200.000 francos —que en 1894 se renovaron con 250.000 francos más— en un contrato por el que Ader se comprometía a tener listo un ingenio volador perfectamente manejable.

Tres años después, el ingeniero se presentó ante el Ministerio de la Guerra con el Éole III o Avion III, al que había añadido unas cuantas mejoras con respecto a sus hermanos, en especial la existencia de dos motores de vapor, y por tanto dos hélices, que le permitirían controlar las maniobras. Por desgracia, el día escogido fue poco adecuado, con rachas de viento que obligaron a los espectadores a protegerse. Pero Ader consideró que no debía hacer esperar más tiempo al ministro y desoyó los consejos de sus ayudantes de que retrasara la prueba. Los dos motores empujaron al Avion III por la pista, pero resultó imposible que se elevase más allá de unos saltitos y al final un golpe de viento lo empujó hacia un lado, donde se estrelló y perdió un ala y las dos hélices. Milagrosamente, el inventor no sufrió el más mínimo daño, pero esto convenció al Ministerio de que no tenía forma de dominar el vuelo y de que, en ese momento, su proyecto resultaba una inversión infructuosa.

Sin fondos, Ader se retiró de la investigación aeronáutica y empezó a diseñar motores para coches, de lo que vivió en adelante. Quemó sus planos y maquetas, con excepción de los materiales de los que disponía el Ministerio de la Guerra, y a la vez los inventos continuaron en ese y en otros países. En 1903, los hermanos Wright probaron con éxito el primer aeroplano, el Flyer I, al que por fin aportaron los primeros controles. Ader siguió de cerca estos descubrimientos, que le apasionaban, y en 1908 escribió una carta al presidente de Francia en la que recomendaba la creación de una escuela de pilotos militares, ya que, opinaba él, llegar a dominar los cielos con esos nuevos inventos podría ser determinante en futuras guerras. No habrían de pasar muchos años para que esto se demostrara cierto, ya que el desarrollo de la aviación marcó a todos los ejércitos que participaron en la Primera Guerra Mundial, con la aparición de figuras tan determinantes y legendarias como la del Barón Rojo.

La ciencia se construye a modo de una larga cadena formada por muchos eslabones pequeños. A lo largo de los siglos, han sido numerosas las personas implicadas en la evolución de los inventos que ahora vemos como normales, pero que entonces supusieron años de trabajo, sacrificio personal y, en palabras de Swedenborg, piernas y brazos rotos. Clément Ader fue uno de esos genios que creyeron en la posibilidad —o locura— de sentarse sobre un motor y pensar que podría salir volando, y gracias a esa convicción y a la de otros muchos locos semejantes, a día de hoy la humanidad puede atravesar el mundo en unas pocas horas. Y la base científica sobre la que se asienta el hecho sigue siendo exactamente la misma que describieron los pioneros de la aviación.