Hoy se cumplen 495 años de la batalla de Móhacs, en la que el Ejército otomano barrió Hungría e incluso acabó con la vida de su rey, Luis II. La victoria fue tan completa que dio ánimos al sultán Solimán el Magnífico para que se atreviera a asaltar la propia Viena tres años después. El reino de Hungría quedó fragmentado y no pudo recuperar su integridad hasta cuatro siglos más tarde. Por todo ello, en Centroeuropa consideran que este fue el día en que terminó la Edad Media.

La historia, al fin y al cabo, no es más que una sucesión de hechos complejos que los historiadores intentan clasificar para conocerla más profundamente. Muchos de ellos consideran la toma de Granada y el descubrimiento de América, ambos ocurridos en 1492, como el punto de referencia del final de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se habían unido en matrimonio y habían llevado a cabo una exitosa campaña de conquista de los territorios dominados por musulmanes desde ocho siglos atrás. Los historiadores del siglo XIX llamaron a este período la Reconquista, aunque lo cierto es que nunca existió, como afirmaba la propaganda política, una campaña organizada de recuperación de los territorios históricos que habían pertenecido a los visigodos. Durante ocho siglos, se habían producido numerosos enfrentamientos armados en la Península Ibérica y no siempre con los bandos demasiado claros. Musulmanes y cristianos habían pasado de aliados a enemigos cuando hacía falta para lidiar sus disputas de poder, y luego habían deshecho esas mismas alianzas cuando les convenía mejor otra cosa.

Pero, de un modo u otro, Isabel y Fernando derrotaron a Boabdil el Chico, unificaron bajo sus banderas todo el territorio hispano y recibieron en 1496 el título honorífico de Reyes Católicos, que les concedió el papa Alejandro VI en honor a sus servicios a la Cristiandad. Veinte años más tarde, su nieto Carlos heredó un imperio cuando subió al trono de España como Carlos I, ya con las coronas unidas, y dio comienzo así a la dinastía de los Austrias. La estabilidad política de este tiempo nuevo y la bonanza económica del reino —a la que contribuyó en gran medida la expulsión de los judíos en 1492— permitieron que Isabel centrara algunos esfuerzos en ayudar a un marino que acudió a la corte con un plan rocambolesco. Ese tal Cristóbal Colón ofrecía la posibilidad de alcanzar las Indias por el este y establecer una nueva ruta de las especias, que en este caso sería por mar y no por tierra. Los Reyes Católicos sufragaron la expedición y así fue como se descubrió el Nuevo Mundo.

Pero la clave que justificaba estos hechos se encontraba en el este, en algo que había ocurrido en 1453 y que cambió el esquema de poder de toda Europa y Asia. Hasta ese momento, la ruta de las especias había recorrido tres continentes y había puesto en contacto comercial los reinos europeos con China. Condimentos, porcelana, seda o armas constituían productos habituales que los mercaderes transportaban de un extremo al otro del mundo conocido, a sabiendas de los altos porcentajes que podían llegar a embolsarse con esta tarea. Pero todo eso cambió en 1453, concretamente el 29 de mayo —según el calendario de la época—, el día en que Constantinopla cayó en poder de los turcos.

Por aquel entonces, la ciudad era capital del Imperio romano de Oriente, lo que hoy en día conocemos como Bizancio, pero los tiempos de grandeza de este reino habían pasado hacía mucho y su propia decadencia se unía ya al continuo hostigamiento de diversas tribus musulmanas, que llevaban siglos forzando sus defensas. Constantinopla había resistido 22 asedios a lo largo de su historia, pero, a finales del siglo XV, ni los defensores estaban ya en las mismas condiciones que antaño ni los atacantes eran tribus dispersas y sin experiencia bélica. Por entonces, los otomanos habían erigido un reino poderoso en torno al linaje de los Osmanlíes —descendientes del caudillo Osmán I Gazi— y su ánimo expansionista amenazaba Europa.

El sultán Mehmed II envió a su ejército contra Constantinopla y, después de casi dos meses de asedio, logró hacerse con ella. La clave de esta victoria, igual que ocurriría cuarenta años después con la toma de Granada, residió en los cañones. Los otomanos se convirtieron en la primera fuerza armada en explotar de manera sistemática las posibilidades que les ofrecía la pólvora: sus ingenieros fabricaron cañones de un tamaño tan formidable que debían ser transportados en piezas y que solo podían ser disparados tres veces al día, pero frente a los cuales ninguna muralla del mundo podía resistir. Esto cambió la manera de hacer la guerra y las posibilidades de victoria. Los frentes que hasta entonces eran fáciles de defender caían sin apenas resistencia. Las murallas de Constantinopla, pensadas para aguantar los asaltos a la manera medieval, se derrumbaron como si fueran de papel y sus defensores se rindieron. El propio emperador Constantino XI cayó muerto en la defensa de su ciudad y los turcos se hicieron con su cabeza como trofeo.

En adelante, trasladarían la capital de su reino a Constantinopla —que pasaría a llamarse Estambul— y crearían un imperio que se extendería por Asia y haría temblar el este de Europa.

El golpe moral fue terrible. Una de las ciudades más importantes de la Cristiandad había caído sin demasiados problemas. La ruta de las especias se vio interrumpida y muchos grandes mercaderes, como los venecianos, estuvieron obligados a establecer acuerdos comerciales con los turcos si querían seguir viviendo de eso. Pero no solo ellos acudieron a la llamada del nuevo imperio, sino que también los arquitectos, ingenieros, médicos y otros sabios se vieron atraídos por las riquezas del sultán y su afán de crecimiento. Poetas, músicos y pintores llegaron enseguida a Estambul, una ciudad que volvió a ser próspera y en la que, al menos en aquel entonces, se convivía en un ambiente de paz y tolerancia que beneficiaba a todos.

Los otomanos fueron inteligentes en este aspecto. Sabían que les interesaba congregar bajo su liderazgo al dinero, la ciencia y las artes, todo lo cual hizo que su imperio se volviera cada vez más poderoso.

Algunos historiadores consideran que fue la caída de Constantinopla lo que determinó el final de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. En adelante, las naciones occidentales se las tuvieron que ingeniar para alcanzar la India y China sin pagar tributo a los turcos. Portugal fomentó la navegación por la costa occidental de África, bordeando el cabo de Buena Esperanza y dirigiéndose luego hacia el este. Por su parte, los Reyes Católicos confiaron en la arriesgada empresa de Cristóbal Colón y, en vez de llegar a las Indias, descubrieron América, una cuestión casual que les llevó a crear un imperio.

Este fue el verdadero determinante del cambio de época, que tuvo lugar a partir del siglo XVI: el final de los tiempos de los reinos pequeños e independientes y el inicio de una nueva era de los grandes imperios.

Ya no cabía la libertad de gobierno. Enseguida se formaron dos enormes frentes de poder —los Austrias en Occidente, los Osmanlíes en Estambul— y todas las demás naciones debían posicionarse. Nadie podía ser neutral, no cabían las dudas.

En un principio, ambos bloques se distinguían por la religión —la monarquía hispánica era cristiana, mientras que los turcos eran musulmanes—, pero en ocasiones la influencia bélica y el valor económico resultaron más importantes. Así, genoveses, florentinos y venecianos corrieron a presentar sus respetos al sultán otomano y lograr tratos ventajosos. Las guerras religiosas en Europa provocaron miles de muertos y segregaron a los cristianos en diversos grupos independientes —casi siempre enfrentados unos con otros—. Además, la figura preponderante del rey Carlos de España no fue bien recibida por los ingleses —gobernados por Enrique VIII— ni por los franceses —con Francisco I en el trono—. Estas tres naciones darían inicio a una larga confrontación por el poder en Occidente que habría de prolongarse durante siglos, con alianzas cambiantes e innumerables historias de asaltos, batallas, conjuras y piratas que darían para escribir muchos libros.

Así, Francia y España se enfrentaron en la batalla de Pavía, que terminó con la derrota francesa y la captura del propio rey Fernando, que permanecería como prisionero en Madrid. A partir de entonces, el monarca buscó aliados frente a la hegemonía española y ninguno mejor que el sultán turco. Francia firmó una alianza con el Imperio otomano que lo único que consiguió fue llamar la atención del sultán hacia Europa.

Bisnieto del legendario Mehmed II, que había tomado Constantinopla, Solimán el Magnífico gobernaba entonces la Sublime Puerta y su afán primordial era hacerse con el continente europeo. Hungría constituía su principal barrera, gobernada por Luis II Jagellón, aliado de Carlos. El apoyo de Francia dio un espaldarazo a Solimán para que ordenara el asalto a Europa, con un ejército liderado por él mismo que pretendía recorrer todo el continente y acabar con el poder de los Austrias.

Belgrado cayó en su poder en 1521 y, tras un saqueo a conciencia y el ajusticiamiento de los muchos prisioneros capturados, los turcos siguieron ampliando sus territorios hacia el oeste. Hungría se convirtió en su objetivo directo en 1526, hacia donde partieron sus tropas en abril. Empezaron arrasando las fronteras, como ocurrió con el asedio de Petervaradin en julio o el de Eszek a comienzos de agosto. Las matanzas se reprodujeron siguiendo el curso del Danubio y enseguida tomaron rumbo a Buda, la capital.

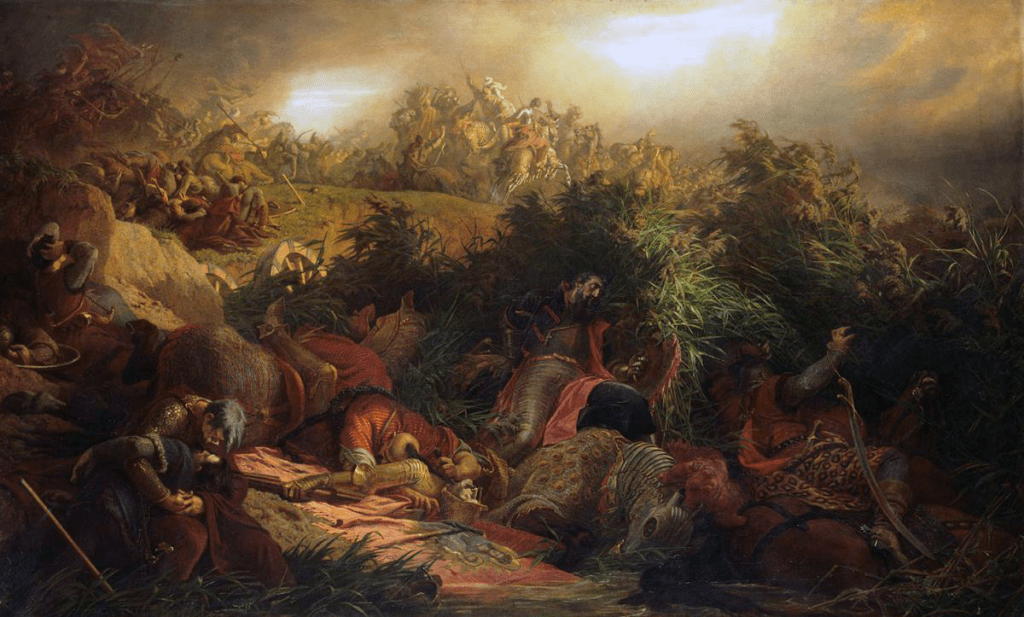

Luis II intentó cortarles el paso y preparó una ofensiva en la llanura de Móhacs, una zona pantanosa junto al río donde esperaban contar con ventaja. Al fin y al cabo, los otomanos llevaban cuatro meses ininterrumpidos de marcha y combate a través de media Europa, y además tendrían que luchar en un territorio desconocido. El rey húngaro tuvo tanta prisa en sorprenderlos que ni siquiera esperó a contar con los refuerzos provenientes de Transilvania y se lanzó a la batalla con unos cuarenta mil hombres y menos de cien cañones. Puso sus esperanzas en la formidable caballería pesada que llevaba siglos asombrando a medio mundo, con sus enormes caballos de guerra y sus gruesas armaduras.

Sin embargo, con esto pasó como con las murallas de Constantinopla y las estrategias de tiempos pasados se demostraron inútiles. Los turcos habían mejorado incluso las tácticas del sultán Mehmed y contaban con cañones más livianos que podían transportar fácilmente, además de regimientos especializados como los jenízaros —infantería ligera— o los spahis —caballería ligera—. Su poder se basaba en armas portátiles que contrarrestaban fácilmente a cualquier ejército enemigo.

La caballería pesada húngara fue barrida por los cañones otomanos, que pasaban de ciento cincuenta, y sus propias armaduras los lastraban para seguir combatiendo. Ante el horror del fuego enemigo y la masacre que recorría el campo húngaro, el propio Luis II ordenó la retirada hacia los pantanos, pero allí su enorme peso los llevó hacia el fondo del río. Muchos se hundieron y se ahogaron en un momento, entre ellos el monarca. Otros escaparon en desbandada, conscientes de lo que les harían los turcos si lograban capturarlos. Unos veinte mil húngaros murieron aquel día, frente a las poco más de mil bajas entre los turcos.

La batalla de Móhacs fue el gran ejemplo bélico del cambio de época. Los húngaros peleaban a la manera medieval y solo consiguieron una derrota espantosa, de un enorme valor propagandístico para sus enemigos. Como símbolo, el mismo rey se ahogó por culpa de su armadura, que en otro tiempo le habría salvado la vida. Hungría se vio dividida en un territorio otomano, un principado de Transilvania y una pequeña zona en el norte que reclamaban los Austrias, en concreto Fernando, el hermano de Carlos I. La guerra civil entre todos ellos duró doce años y condujo a una situación de caos territorial que perviviría durante cuatro siglos.

Esta batalla fue el gran triunfo de Solimán el Magnífico, que pudo continuar hasta Buda y saquearla. Es más, para algunos historiadores centroeuropeos constituye el punto y final de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna.

Animado por este gran éxito, Solimán tomó de nuevo el mando de sus tropas y en 1529 puso asedio a la ciudad de Viena, lo que planeaba que sería un paseo militar que le conduciría a someter toda Europa.

Pero esa será una historia para otro día.