El 4 de octubre de 1582 fue el último día del calendario juliano y a partir de entonces empezó a tomarse como oficial el gregoriano. Pero el día siguiente no fue 5, sino 15 de octubre, y las fechas entre medias no existieron nunca. Aviso inicial: en este artículo daré por seguro que la Tierra es redonda y gira alrededor del Sol. Prefiero dejarlo claro antes de nada.

Se conoce como año sideral el tiempo que tarda la Tierra en volver al mismo punto de su órbita en torno al astro rey. Para hacer que los cálculos sean un poquito complicados, la duración de este año sideral no es precisamente exacta: 365 días, 6 horas, 9 minutos y casi 10 segundos.

A lo largo de la historia, la humanidad ha tratado de solventar esos problemas de diversos modos. El calendario egipcio fue el primero que conocemos basado en el sol. Distribuía el año en doce meses de treinta días cada uno, y cada mes en tres semanas de diez días. Eso suman 360 días, a los que se añadían cinco días a final de año, los llamados «epagómenos» o «que están por encima del año», en los que se celebraba el nacimiento de sus dioses principales: Osiris y Seth (hermanos y rivales entre sí), Isis y Neftis (hermanas y esposas de los primeros, respectivamente), y finalmente Horus (hijo de Isis y Osiris). Pero esto no resolvía el asunto de ese cuarto de día que falta, de modo que el calendario egipcio se atrasaba un día cada cuatro años y eso, en una cultura que duró miles de años, significó a la larga un retraso notable. Las celebraciones a sus deidades cambiaban de fecha e incluso las estaciones parecían moverse de unos meses a otros.

En el año 238 antes de nuestra era (a. n. e.), esa situación se volvió inasumible y los mayores sabios y sacerdotes de la época se reunieron para debatir sobre ello en la ciudad de Canopo, en el delta del Nilo. En aquel entonces ya se dieron cuenta de que a cada uno de sus años, tal y como ellos los estaban calculando, le faltaban seis horas, lo que daba lugar a un día completo cada cuatro años. De aquí surgió el decreto de Canopo, que ordenaba añadir un sexto día epagómeno en el cuarto año, y así lo tallaron en una estela, datada en 237 a. n. e., que mostraba el texto en tres lenguas distintas: griega, demótica y jeroglífica. La piedra fue hallada en 1866 en la ciudad egipcia de San el–Haggar, antigua Tanis, y el hecho de que presentara el mismo decreto en las tres lenguas sirvió para confirmar el trabajo de interpretación que había realizado años antes Jean–François Champollion sobre la piedra de Rosetta. Por fin la comunidad occidental podía entender los jeroglíficos.

Pero el caso es que el decreto de Canopo nunca llegó a aplicarse y los egipcios se quedaron sin su versión de los años bisiestos. Los sacerdotes de los muchos cultos distintos que había en el Antiguo Egipto se enfrentaron entre sí por la creación del nuevo día y al final no llegó a hacerse efectivo.

Por suerte, el asunto no cayó en saco roto. En el año 46 a. n. e. entró en vigor el llamado calendario juliano, en el que Sosígenes de Alejandría y el propio Julio César aplicaron lo que ya sabían de Canopo para adaptar las fechas al tiempo real. Crearon los años bisiestos, con un día extra cada cuatro años, y calcularon que aun así llevaban un retraso importante en el cómputo del tiempo. Por ello el año 46 a. n. e. tuvo un total de 445 días, para eliminar el desfase. Este calendario de Julio César o calendario juliano contemplaba un retraso de solo un día cada 128 años, mucho mejor que los anteriores.

Al pasar los siglos, hubo que hacer otro reajuste. Durante el Concilio de Trento, que duró de 1545 a 1563, la Iglesia católica hizo público su descontento por cómo este asunto suponía un cambio en la celebración de la Pascua, que se iba moviendo a lo largo del año, del mismo modo que los egipcios habían notado con las celebraciones dedicadas a su panteón. Entonces empezaron a hacer caso a los dictámenes que llevaba años elaborando la Universidad de Salamanca acerca de la inexactitud del calendario juliano, y que por entonces había llevado a arrastrar un desfase acumulado de diez días.

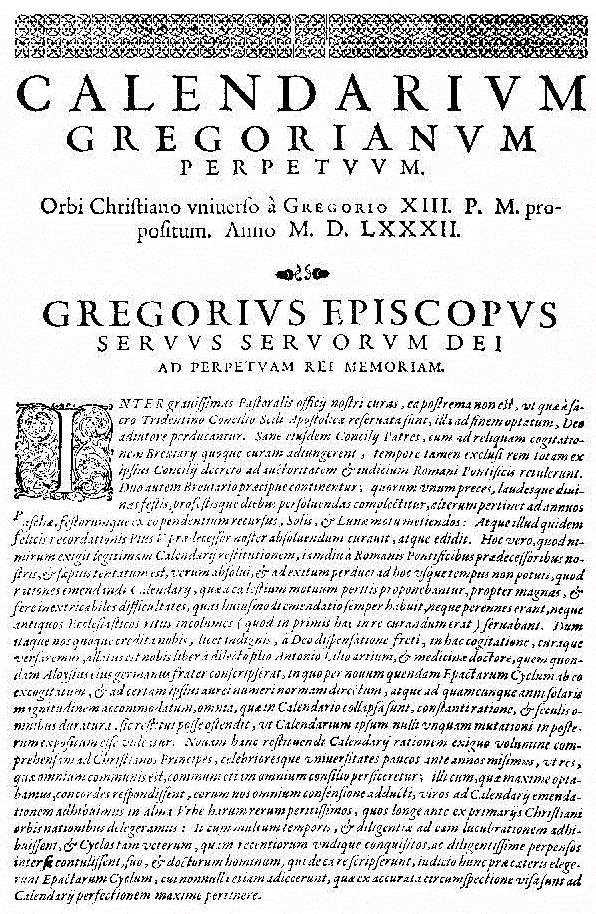

El 24 de febrero de 1582, el papa Gregorio XIII dictó la bula Inter Gravissimas, que establecía el calendario actual. Allí fijó la duración de los meses tal y como los conocemos hoy en día, con la indicación de que febrero tuviera 29 días cada cuatro años —lo que respetaba el concepto de años bisiestos de Julio César—. También dejó por escrito que el día de Pascua se celebrara siempre el domingo siguiente al primer plenilunio de la primavera, con lo que esta festividad nunca más se vería alterada por la posible inexactitud del calendario.

El desfase que arrastraban hubo que solucionarlo por las bravas: el 4 de octubre de 1582 fue el último día en que tuvo validez el calendario juliano y al día siguiente entró en vigor el del papa Gregorio o calendario gregoriano, que fue exactamente el 15 de octubre. Los días intermedios desaparecieron, porque los expertos concluyeron que no habían sido bien contados. Esto provocó ciertas confusiones: Santa Teresa falleció el día 4 y fue enterrada el 15, es decir, al día siguiente.

Tampoco este cambio fue asumido por todas las naciones por igual. El Papa solo tenía potestad sobre el calendario litúrgico, y así únicamente las naciones católicas lo adoptaron también como calendario civil. Las demás —protestantes o anglicanas, por ejemplo— fueron más reacias, pero finalmente aceptaron lo inevitable. El último país en tomar como oficial el calendario gregoriano fue Grecia, que lo incorporó en 1923 —y para ellos febrero terminó el día 15—.

Nuestro calendario actual tampoco está exento de errores, consecuencia de la órbita tan compleja de la Tierra. Otro arreglo añadido consiste en eliminar tres días bisiestos cada 400 años, lo que hace que, en definitiva, el calendario gregoriano pierda de contar un día cada 3300 años. Los expertos ya están avisados y se cuenta con tener que adaptar nuevamente la fecha cuando llegue ese tiempo.

Por desgracia, ninguno de nosotros estará aquí cuando eso ocurra, ni podremos ver el día que no existirá en el calendario.