Hoy se cumplen 198 años del día en que el historiador y egiptólogo francés Jean–François Champollion anunció al mundo que había logrado descifrar la piedra de Rosetta, y con ella el significado de los jeroglíficos del Antiguo Egipto. De este modo obtuvo la inmortalidad y cambió para siempre el curso de las investigaciones acerca de la cultura de las pirámides.

Desde épocas remotas, todos los pueblos del mundo han dejado tras de sí restos conmemorativos grabados en la piedra, a los que se conoce como estelas. Plegarias a los dioses, fiestas que se celebraban en un día concreto, recuerdos de algún fallecido o, como en este caso, diarios de una coronación.

Era el año 196 antes de nuestra era. Desde el 205 llevaba reinando en Egipto un niño que por entonces solo tenía cinco años, al que habían coronado en Alejandría como Ptolomeo V. Pero, cuando alcanzó la mayoría de edad, este faraón llevó a cabo un gran acto que lo reconoció como gobernante, y lo hizo en Menfis, según el rito tradicional egipcio, en el templo del dios Ptah. Se trataba del último descendiente de la dinastía ptolemaica, que guiaba los destinos de la nación desde el año 323 a. n. e. y que ya había visto otros cuatro faraones del mismo nombre, el primero de ellos Ptolomeo I Sóter, general y heredero de Alejandro Magno. También se la conoce como dinastía lágida, por Lagos, padre del primero de los Ptolomeos.

La capital estaba en Alejandría, ciudad fundada por el propio Alejandro Magno tras liberar Egipto de los persas, y aunque en un principio la llegada de los griegos fue muy bien recibida por la población local —de hecho ambos pueblos mantenían viejos lazos culturales y ya existían numerosas comunidades griegas en el país del Nilo, además de que los lugareños sentían un enorme agradecimiento por el hecho de haberse librado de los persas—, cinco generaciones después las relaciones ya no eran tan fluidas. Los egipcios sentían que sus tradiciones habían sido vendidas a los conquistadores y que ni la lengua ni los dioses les pertenecían. Por eso resultó tan significativo el hecho de que el nuevo faraón fuese proclamado en la gran capital del Imperio Antiguo, la ciudad más importante del mundo durante miles de años y que en sus mejores tiempos había llegado a albergar unos quinientos mil habitantes. Los griegos nunca la habían tenido en consideración y el nombramiento de Alejandría como capital la había desplazado por completo. Pero Ptolomeo V quería congraciarse con la población, antes de que hubiera más disturbios.

La situación no era buena. En 205 a. n. e. murió de forma inesperada —se dice que envenenado— el faraón Ptolomeo IV Filopátor, relajado y disoluto, a quien interesaban más las artes que las tareas de gobierno, por eso dejó estas en manos de tres arribistas griegos que carecían de escrúpulos: el primer ministro Sosibio y los hermanos Agatocles y Agatoclea. Esta última ejercía una gran influencia sobre el faraón, pues había comenzado como bailarina de la corte, después pasó a sacerdotisa del templo y al fin a amante suya; mientras que Agatocles se convirtió en ministro y acabó con Sosibio para reemplazarlo. Pero la ambición de los dos hermanos llegaba a tanto que parece ser que urdieron una trama para asesinar al faraón y su esposa, Arsínoe III, con el fin de nombrar al joven muchacho como Ptolomeo V y quedar ellos de tutores y regentes del reino —y de paso llevarse el tesoro real—. Así ocurrió en 205, pero dos o tres años después la crueldad de Agatocles llegó a un límite intolerable y fue el pueblo de Egipto quien terminó con él, su hermana y toda la familia de ambos. En adelante, el sabio griego Aristómenes de Alicia quedó al cargo del niño y por tanto también del gobierno de Egipto.

En el año 196 a. n. e., Ptolomeo V alcanzó la mayoría de edad y ordenó que se organizara una fastuosa ceremonia de coronación, según las tradiciones de su pueblo, y en la ciudad de sus antepasados. De esa manera buscaba la aprobación del pueblo egipcio, pero también procuró ganarse a los sacerdotes de Menfis, mediante amplias exenciones fiscales y generosas donaciones de grano y plata a los templos. Y también fue duro con aquellos que se oponían a su reinado, de modo que en la propia ceremonia de coronación empalaron a los líderes de una revuelta local. Por las buenas, estaba dispuesto a ser generoso; por las malas, no tendría piedad.

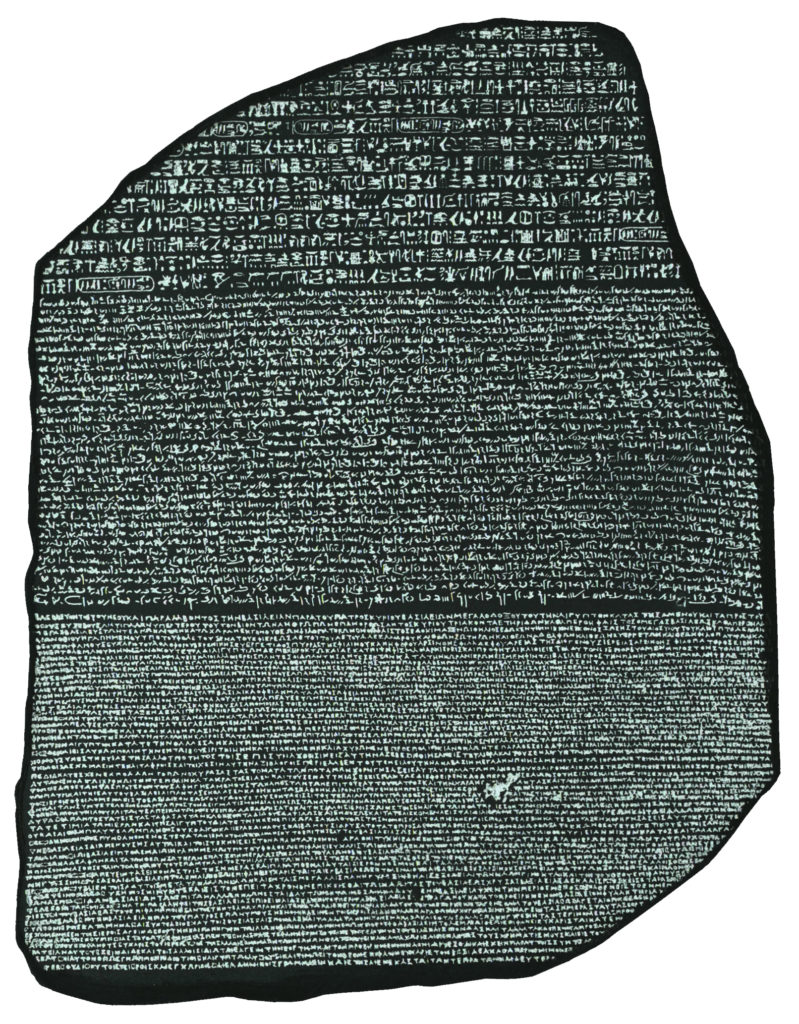

Todas estas cuestiones —menos lo del empalamiento— aparecieron en el llamado decreto de Menfis, por el que se inmortalizó en piedra el hecho de la coronación y los tremendos beneficios de los dioses que obtenía con ello el reino de Egipto. Se grabaron numerosas estelas, que fueron a decorar las paredes de templos diversos. La que llegaría a convertirse en la piedra de Rosetta parece que estuvo situada en uno de los templos de la ciudad real de Sais, para servir de homenaje a un evento tan significativo, y por ello mostraba el mismo mensaje en tres lenguas distintas: jeroglíficos, que ellos entendían como la lengua de los dioses; el demótico, o lengua de los documentos; y el griego, o lengua de los hombres.

El gobierno era inestable, lo que aprovecharon los enemigos del interior y del exterior para propiciar su caída, pero el joven faraón encaraba el futuro con optimismo.

Por desgracia, las cosas no fueron bien para el país de las pirámides. Ptolomeo V se pasó su reinado luchando contra invasores extranjeros y requirió para ello de la colaboración de los romanos, que terminaron por cobrarlo muy caro. Poco más de un siglo después, tras la muerte de Cleopatra VII, el Imperio romano se anexionaba todo ese territorio. Alejandría fue confirmada como capital de la nueva provincia y Menfis y las otras ciudades sagradas se hundieron aún más en el olvido. Casi todos sus templos fueron usados como cantera y las piedras ancestrales, muchas de ellas con inscripciones grabadas, viajaron a nuevas localizaciones.

Bizantinos, árabes, coptos, mamelucos y otomanos conquistaron Egipto en épocas sucesivas. Durante el siglo XVI, las piedras de la ciudad de Sais sirvieron para reforzar los cimientos de una fortaleza construida en el puerto de Rashid, en la desembocadura del Nilo, a unos 65 kilómetros de distancia. Allí la estela pasó tres siglos más, hasta que tuvo lugar la campaña de Napoleón en Egipto, una invasión por parte del Ejército francés que se prolongó durante tres años y en la que los soldados iban acompañados por un comité de sabios —la Comisión de las Ciencias y de las Artes de Oriente— que buscaba reliquias y otros objetos de valor antiguos. Fue el comienzo del orientalismo, de los artistas y arqueólogos que perseguían las huellas de la Antigüedad. Pintores, poetas y ricos ociosos vieron desde entonces en Egipto una fuente inagotable para sus ensoñaciones, un lugar de leyenda y un destino al que huir. Napoleón pretendía convertirse en un nuevo Alejandro Magno, pero a la vez tuvo la sensibilidad de rodearse de eminencias científicas de todos los ámbitos. Gracias a eso, una campaña militar condenada al fracaso trajo consigo el despegue de la Egiptología.

El 15 de julio de 1799, unos soldados franceses estaban cavando en torno a los cimientos de la fortaleza ubicada en el puerto de Rashid —que ellos conocían como Rosetta, y a la fortaleza como Fuerte Julien— cuando el capitán Pierre–François Bouchard encontró una piedra especialmente dura, que identificó erróneamente como basalto. Pronto descubrió que presentaba inscripciones antiguas y avisó de inmediato a la Comisión de las Ciencias. Esta emitió un informe el día 19, donde afirmaba que, a pesar de que la pieza estuviera rota en sus extremos, resultaba evidente que mostraba textos en tres lenguas distintas, que parecían transmitir todas ellas un mismo mensaje. De ser así, podría suponer un medio para comprender el significado de los jeroglíficos.

En 1801, el Ejército británico se apoderó de Egipto y también de la estela, que ya era conocida como la piedra de Rosetta. Esta viajó a Inglaterra y fue presentada al rey Jorge III, que ordenó que en adelante formase parte de la colección del Museo Británico, donde ha permanecido hasta hoy. Su contenido circuló de forma masiva entre los intelectuales de toda Europa, que se apresuraron a traducir el texto en griego y posteriormente el demótico. Thomas Young, de la Royal Society de Londres, y Jean–François Champollion, de la Universidad de Grenoble, resultaron decisivos en la interpretación de los jeroglíficos grabados en la piedra, lo que permitió crear una tabla de equivalencias de símbolos, que a la postre llevó a la comprensión de todos los jeroglíficos del Antiguo Egipto.

Champollion había sido un niño de aprendizaje tardío, hijo de un vendedor ambulante de libros al que la Revolución Francesa obligó a aprender a leer y escribir en casa, sin formación reglada hasta más adelante. Pero su empeño y su gran capacidad para las lenguas antiguas le consiguieron plaza en las escuelas más prestigiosas y finalmente un puesto como profesor en la Universidad. El 27 de septiembre de 1822 presentó sus descubrimientos acerca de los jeroglíficos egipcios por medio de una carta a la Academia de Inscripciones de París: «Carta para M. Dacier relativa al alfabeto fonético jeroglífico utilizado por los egipcios». El mundo entero se rindió ante sus hallazgos, aunque no sin polémica, en especial por parte de un furioso Thomas Young. Champollion obtuvo el puesto de conservador de la colección egipcia del Museo del Louvre y, en 1831, el de profesor de Arqueología en el College de Francia.

Hoy en día la piedra de Rosetta descansa a salvo en el Museo Británico, protegida tras una mampara resistente a los ataques. Atrás quedan los tiempos de vandalismo o su uso como cimiento de una fortaleza. Pero no está de más recordar que aquellos mamelucos de Egipto no fueron los últimos en dañar a propósito la antigua estela. Tras su llegada a Londres en 1801, los entonces conservadores de la pieza rellenaron las inscripciones con tiza, para hacerlas más visibles, y grabaron en un lateral: «Capturada por el Ejército británico».