Se cumplen 51 años del primer viaje de la humanidad fuera del Planeta Madre, una de las mayores proezas tecnológicas de todos los tiempos y uno de los saltos evolutivos más reconocibles. Y todo eso ya lo había pronosticado 104 años antes un escritor francés.

Jules Verne ya había adelantado la posibilidad en 1865, en su obra «De la Tierra a la Luna» (en el original «De la Terre à la Lune Trajet direct en 97 heures»), que apareció serializada en la revista «Journal des débats politiques et littéraires». Allí mostraba la problemática del proyecto al completo: la necesidad de una gran propulsión para superar la velocidad de escape —que el francés solucionaba con un cañón enorme—, la falta de resistencia del aire en el espacio, la atracción gravitatoria de ambos cuerpos celestes o la dificultad del regreso. Lo que no se imaginaba el genio de Nantes era que la humanidad iba a llegar a la Luna, no por un esfuerzo conjunto entre naciones, sino precisamente por un conflicto silencioso entre las dos más poderosas.

Había terminado la Segunda Guerra Mundial y los aliados se repartieron el mundo. Estados Unidos había demostrado el terrible poder destructivo de una bomba atómica y el resto de potencias empezaron a armarse por si acaso. Nadie quería un nuevo conflicto, pero la posibilidad estaba en el aire y eso llevó a una escalada militar y tecnológica como no se había visto con anterioridad. Los científicos nazis ya habían estudiado la posibilidad de desarrollar misiles balísticos intercontinentales o satélites orbitales, que tanto podían servir para espiar a sus enemigos como para destruirlos. Americanos y soviéticos se aprovecharon de esa investigación para sus propios fines, y en muchos casos incluso dieron cobijo a esos mismos científicos a cambio de que trabajaran para ellos.

En 1957 fue lanzado el Sputnik 1, el primer satélite artificial de la historia. De este modo, la Unión Soviética se ponía a la cabeza en el desarrollo tecnológico y daba comienzo a la carrera espacial. Cuatro meses después, los Estados Unidos lanzaban su contrapartida, el Explorer 1. A partir de ahí, la aparición de objetos orbitales no se detuvo: el SCORE, el Telstar 1, el Syncom 2, el Molniya 1…

El siguiente paso lógico era enviar seres vivos al espacio. La URSS lanzó en el propio 1957 el Sputnik 2, que llevaba consigo a la perrita Laika. El viaje permitió averiguar muchas cosas acerca de los efectos sobre su organismo del despegue de un cohete. Años después, el Gobierno sovíetico reconoció que el Sputnik 2 no contaba con tecnología para devolver a Laika a la Tierra y que esta murió pocas horas después del despegue, por sobrecalentamiento de su habitáculo. Esta muerte levantó una enorme polémica en todo el mundo y motivó numerosas manifestaciones en contra del maltrato animal en los experimentos científicos. Gran parte de la legislación con la que contamos hoy en día, que protege las vidas animales frente a la tortura, proviene de la controversia por la terrible muerte de Laika.

Después de ella vinieron las también soviéticas Belka y Strelka, en 1960, a bordo del Sputnik 5, que ya sí contaban con tecnología para volver a la Tierra, y lo hicieron sin problemas. Estados Unidos, por su parte, puso en el espacio a Ham el chimpancé, el primer homínido en realizar un vuelo suborbital, que pudo llevar a cabo sin incidentes en 1961. Estos logros no eran solo científicos, sino que tenían sobre todo un valor propagandístico enorme. El público vivía con atención y fervor las proezas tecnológicas de su país, en una loca competición que se prolongó durante varias décadas. La Unión Soviética obtuvo éxitos tremendos en este sentido, como el primer humano en llegar al espacio —Yuri Gagarin, en 1961—, la primera mujer en hacer lo propio —Valentina Tereshkova, en 1963— o el primer paseo espacial —por parte de Alexei Leonov, en 1965—. Por otra parte, la sonda Luna 1 también se convirtió en la primera en alcanzar el gran satélite de la Tierra. Los soviéticos iban en cabeza y con ventaja, lo que estimulaba el pundonor de los americanos. Incluso el lenguaje se polarizó: los viajeros del espacio que provenían de Estados Unidos recibían el nombre de astronautas, mientras que los soviéticos eran llamados cosmonautas. Las palabras siempre tienen connotaciones y estas sirven a los que mandan.

La consecución de toda la carrera espacial tenía que ser la llegada de un hombre a la Luna. Ese era el máximo hito y ambas potencias querían ser la primera. Sin embargo, el gasto que eso suponía dañó de una forma tremenda sus arcas y a punto estuvieron de tener que retirarse. El presidente John F. Kennedy prometió en una de sus campañas electorales que, antes de que finalizara la década de 1960, los Estados Unidos tendrían al primer hombre en pisar la Luna. Él no vivió lo suficiente para poder presenciarlo, pero su vaticinio se cumplió con exactitud.

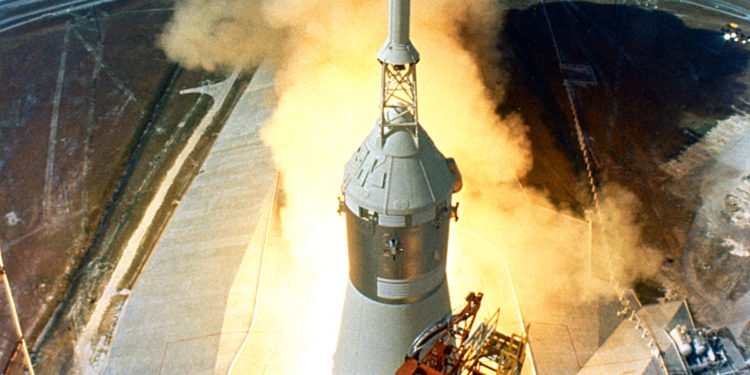

El 16 de julio de 1969 partió la nave Apolo 11 del complejo de la NASA en Cabo Kennedy, Florida —bautizado así en 1964 en honor del presidente asesinado un año antes, y desde 1974, llamado Cabo Cañaveral—. A bordo viajaban Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin y Michael Collins. La misión fue un éxito, sin que ocurriera ninguno de los muchos desastres que amenazaban a un proyecto tan complejo. Impulsado por el cohete Saturno V, la nave se colocó en órbita alrededor de la Tierra y desde allí realizó el viaje que lo llevó hasta la órbita lunar, con una exactitud tan tremenda que cualquier fallo podría haber hecho que se perdieran para siempre en el espacio o se estrellaran. Pero no, todo salió perfectamente y el 19 de julio de 1969, la nave Apolo 11 logró alcanzar la órbita lunar. Era la primera vez que un miembro de la humanidad llegaba a otro cuerpo celeste.

Un día después, el módulo lunar Eagle aterrizó al sur del Mare Tranquilitatis, en la Luna, y la retransmisión en directo llegó a unos 700 millones de personas. En España lo hizo con la voz inconfundible de Jesús Hermida, en uno de los momentos más significativos del siglo XX. Neil Armstrong fue la primera persona en poner un pie en la Luna, el 21 de julio, y pronunció una frase que pasó a la historia: «Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad». Aldrin fue el segundo. Ambos realizaron multitud de tareas en suelo lunar, como la toma de muestras de roca o la colocación de aparatos de medición. También dejaron allí una placa conmemorativa y una bandera estadounidense. Durante su estancia en la Luna hablaron por teléfono con el entonces presidente, Richard Nixon, y enviaron un mensaje de paz y concordia para todos los pueblos del mundo.

El regreso no fue complicado. Los preparativos se cumplieron y el módulo amerizó al sur de Hawaii el 24 de julio. Los tres viajeros del espacio se convirtieron en estrellas mediáticas y recorrieron el planeta para participar en desfiles, homenajes y recepciones oficiales. Reyes, presidentes o el papa Pablo VI quisieron felicitar en persona a los héroes del Apolo 11. Tras el viaje, Armstrong trabajó como profesor universitario y participó en una expedición al Polo Norte junto a otros aventureros. Aldrin se convirtió en instructor de vuelo y escribió varios libros sobre su experiencia —y su legado ha sido tan importante que incluso ha llegado al campo de la animación: el personaje Buzz Lightyear, de la película «Toy Story», lleva su nombre por él—. Collins, por su parte, fue nombrado director del Museo Nacional del Aire y el Espacio de los Estados Unidos, volvió al salir de la Tierra en dos ocasiones más y escribió otros cuantos libros de ensayo.

El Proyecto Apolo se prolongó hasta la misión número 17, mientras que el Soyuz lo hizo hasta la 19, pero el favor del público se fue diluyendo rápidamente. Hubo otros seis viajes tripulados a la Luna, pero ya no produjeron apenas impacto mediático y el coste se volvió injustificable. Sin rédito político, no tenía sentido continuar gastando millones en la carrera espacial, que llegó a su fin en 1975. Después aún tendrían que venir asuntos fundamentales en el siglo XX, como la Guerra de las Galaxias del presidente Reagan, la caída del Muro de Berlín o la disolución de la Unión Soviética.

La llegada a la Luna fue una consecuencia de su tiempo, muy parecida en el aspecto tecnológico a aquella que describiera Jules Verne, pero con una motivación totalmente opuesta. Fue un hito inolvidable en la historia de la humanidad, una proeza de la ciencia y un signo de que el género humano puede llegar a realizar prodigios. Aunque siempre es mejor si lo hace con un deseo de unidad y no como una competición entre países.

Así, por ejemplo, el traje espacial que utilizaron los astronautas del Apolo 11 tiene como uno de sus antecedentes más notables la llamada escafandra estratonáutica, un invento del ingeniero y aviador español Emilio Herrera. Pero esa será historia para otro día.