«—¿Y es cierto, sidi, que quieres seguir siendo un yaur, un infiel, que es más despreciable que un perro y más repugnante que las ratas que no comen más que podredumbre?

—Sí —contesté.

—Effendi, yo odio a los infieles y deseo que a su muerte vayan a parar al Gehena, donde habita el diablo; pero a ti quiero salvarte de la eterna perdición, que te alcanzará si no reconoces al Ikrarbil Lisán, el Santo Testimonio. Tú eres muy bueno, muchísimo mejor que los demás sidis a quienes he servido, y por eso deseo convertirte, quieras o no.

Así hablaba Halef, mi criado y guía, con quien me había arrastrado por las angosturas y precipicios del Ysbel Aurés para descender después hacia Dra el Hauna, e ir por el Ysbel Tarfani a Seddada, Kris y Dgache, desde donde conduce a Fetnassa y Kbillí un camino que atraviesa el famoso Chot Yerid».

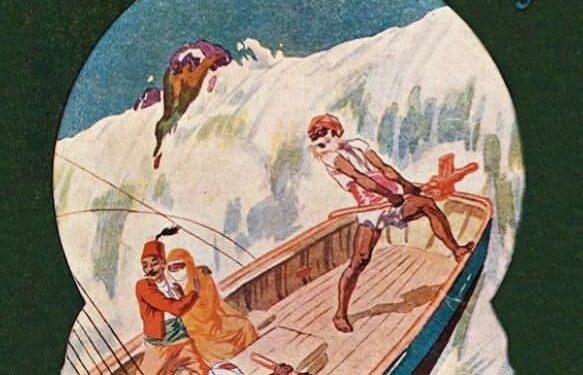

Este es el sorprendente comienzo de «El rastro perdido», la primera novela de la saga «Por tierras del Profeta», 24 historias que Karl May escribió entre 1892 y 1896. En ellas, el héroe Kara Ben Nemsi narra sus viajes a través de Oriente, acompañado por su simpático criado Halef Omar. Ambos se enfrentan a patriarcas de tribus, gobernadores otomanos, santones y toda clase de peligros, siempre defendiendo el bien y la justicia por la sencilla razón de que es lo correcto. No hay una guerra en la que no se mezclen, ni un salvamento arriesgado en el que se nieguen a participar. Si hay ocasión de meterse en líos gratuitamente, allí irán ellos dos, acompañados siempre de algún aliado estrambótico, como el escribano Ifra —que perdió la nariz por culpa de un mandoble de espada, pero nunca se llega a saber en qué batalla, porque siempre lo interrumpen cuando está a punto de contarlo— o el arqueólogo sir David Lindsay —que no habla más idioma que el inglés y siempre viste con un traje de chaqueta a cuadros, pero recorre media Asia en busca de estatuas para el Museo Británico—. Kara Ben Nemsi, de origen alemán y aventurero como único oficio, logra salir de las situaciones más apuradas gracias a su ingenio y su labia, y todos los grandes personajes a los que va conociendo terminan siendo sus amigos. Es un maestro en el uso del rifle, pero nunca asesina a nadie en toda la serie, y siempre consigue lo que se propone mediante el diálogo.

En realidad, Kara Ben Nemsi es el mismo Old Shatterhand, el protagonista de la otra gran serie de novelas de Karl May: «Entre los pieles rojas». Según la cronología interior de las historias, un joven alemán llamado Karl se marchó al Oeste americano en busca de aventuras y se convirtió en el famoso pistolero Old Shatterhand, cuyas andanzas contó él mismo en unas famosas novelas, que le dieron fortuna y popularidad. Después de aquello, decidió embarcarse en un viaje muy distinto, con el fin de conocer los lugares más lejanos de Oriente, y así nació «Por tierras del Profeta».

«El rastro perdido» es, como todas las novelas de esta saga, un prodigio de ritmo narrativo, de diálogos vivos y de personajes inolvidables. La trama es sencilla y evita la violencia a propósito —lo cual a veces puede resultar extraño, con tantos pueblos en guerra que se encuentra el héroe en su camino—, pero él se la arregla para convencer a unos, engañar a otros e incluso pagar a cierta gente para que le facilite las cosas. Con esa idea en mente, importa más el trayecto que el destino, como también era típico en las novelas por entregas. El lector no podía dejar de pensar en cómo saldría su ídolo de un peligro tan terrible, aunque luego lo solucionara deprisa y corriendo para meterse en un nuevo lío al momento siguiente.

May nació en Alemania en una familia muy modesta y llegó a ser uno de los autores más conocidos en su país, donde incluso Adolf Hitler declaró haberse sentido inspirado por los altos valores morales de sus protagonistas. Sus obras han sido adaptadas al cine y la televisión en diversas ocasiones, y en España contaron con una edición muy recordada a cargo de Editorial Molino, y la última, por Reino de Cordelia. Esta última, en concreto, empezó en 2017 y es la más completa publicada nunca en nuestro país. Cuenta ya con dos volúmenes: «A través del desierto» y «A través del salvaje Kurdistán».

May vivió una vida de elogios y premios, a diferencia de otros muchos creadores, pero al principio se enriqueció con el robo y el fraude, por lo que todo ese trabajo literario estuvo a punto de verse malogrado.

De niño había pasado años privado de la vista, por una enfermedad que pudo ser corregida mediante cirugía. Durante ese tiempo, su familia se dedicó a leerle novelas de aventuras, y él inventó su propio mundo de fantasía, gracias a las descripciones. Después se hizo maestro, pero perdió la licencia por ladrón, motivo por el cual estuvo en la cárcel en

diversas ocasiones. Solo cambió de vida por la estancia en prisión, tiempo durante el que fue el encargado de la biblioteca de la cárcel. Allí pasó mucho tiempo leyendo y entonces decidió que quería ser escritor. Esa fue su salvación.

Tanto la serie de Old Shatterhand como la de Kara Ben Nemsi fueron un éxito absoluto, por el que han llegado a comprar a May con Jules Verne, Edgar Rice Burroughs o Emilio Salgari.

Sin embargo, la particularidad como escritor del alemán es que él podía hacer pasar por reales lugares que nunca había visitado, pero que describía con un detallismo fabuloso. Leer, novela a novela, «Por tierras del Profeta» implica conocer los olores, el sabor y el color de Oriente, implica descubrir sus vestidos, sus idiomas, sus armas, sus pueblos y sus costumbres. May era un experto en los insultos más habituales de cada región, en la cocina típica, en los remedios de hierbas y los valores de su gente. Y sin embargo nunca había puesto un pie en Oriente, al menos en aquella época.

Cuentan que Karl May visitó el Oeste americano y Oriente muchos años después y que se sintió terriblemente defraudado. Nada era como él lo había imaginado. Todo era polvo y suciedad, vaqueros o nómadas, indios o árabes. No existía ese halo de heroísmo de sus novelas, ni la grandeza o la maravilla de los parajes exóticos. Así que volvió a casa y siguió escribiendo. Porque la pluma siempre podía imaginárselo, para hacer disfrutar a aquellos que, como él, preferían la fantasía a la mundana realidad.