Cuenta Joffo que fue en los años 70 cuando, a raíz de un accidente de esquí que le obligó a guardar una larga convalecencia, se decidió por fin a narrar su dura infancia en la Francia del mariscal Pétain, en aquella época, no tan lejana, en la que los judíos eran perseguidos y muchos tuvieron que escapar de noche por zonas vigiladas, a riesgo de sus vidas. Y su novela no transmite ni un gramo de odio, revancha ni resentimiento, más bien es la historia de dos niños que juegan a escapar de «los malos» mientras se las arreglan para salir adelante. Trabajan, ganan dinero, viajan en trenes, automóviles y una desfasada calesa decimonónica. Cualquier cosa para obtener su objetivo, sin renunciar, pese a todo, a su hermosa inocencia infantil.

Y mientras, los nazis campaban a sus anchas por toda Europa. Después de la derrota en la Batalla de Francia y la ocupación alemana de París, la Cámara de Diputados y el Senado de Francia habían aceptado las duras condiciones del Gobierno alemán, por lo cual cedieron todas sus atribuciones para la formación de un nuevo Estado francés claramente colaboracionista, en el que el mariscal Philippe Pétain fue nombrado Jefe de Estado y el derechista Pierre Laval, presidente del Consejo de Ministros. Francia quedaba partida en dos: la costa atlántica, París y aproximadamente el 60 por ciento del territorio inicial se denominaron «zona ocupada», mientras que la costa mediterránea constituía la llamada «Francia libre», aunque los siguientes años demostrarían que esto último tampoco era así. Comenzaba un periodo infame de la historia de la nación, conocido como «la Francia de Vichy» —por hallarse en esta ciudad sus principales órganos de gobierno—, que no habría de concluir hasta el desembarco de Normandía y la liberación de París, en el año cuarenta y cuatro.

Pero «Una bolsa de canicas» no es un libro de Historia, sino la narración viva y cercana de las aventuras de dos niños perseguidos por su origen, cuya familia se ha disgregado por el mapa y trata de sobrevivir entre enemigos. Y lo hace con el orgullo de su padre, el de las bellas historias; de la tienda con sus letras de trazos gruesos: «Joffo – Peluquería»; de su hermano Maurice, que le acompaña en el viaje y siempre está presente («Un hermano es alguien a quien se le devuelve la última canica que se le ha ganado») y de la escuela en la calle Ferdinand–Flocon, que se verán obligados a abandonar demasiado pronto. Como muchas familias judías, su historia es la propia de los siglos XIX y XX: persecuciones y esperanzas, mezcladas a partes iguales. El abuelo, Jacob Joffo, había nacido en una pequeña ciudad al sur de Odesa y, al igual de la mayoría de los campesinos de la zona, sufrió la ira de las tropas del zar hasta que no tuvo más remedio que marcharse. Tomó a sus hijos y cruzó cuanta frontera descubría en su camino, hasta alcanzar una tierra donde pudieran vivir en paz: «En la casa más grande había una inscripción: “Libertad – Igualdad – Fraternidad”. Entonces todos los fugitivos dejaban sus fardos y desenganchaban las carretas, y el miedo se desvanecía en sus ojos, porque sabían que habían llegado. Francia». Las naciones más poderosas las construyen los sueños de su gente, no la sangre que corre por sus venas, y Joffo lo expresa de la manera más hermosa: «Siempre he creído que el amor de los franceses por su país no tiene gracia, es tan comprensible, tan natural, no tiene problema, pero yo sé que nunca nadie ha amado tanto a este país como mi padre, que nació a ocho mil kilómetros de él». Y sin embargo no es capaz de adivinar lo que les espera, y hasta el último momento ese padre judío, peluquero en París, confía en que todo irá bien para los suyos: «No, aquí no, en Francia no. Nunca jamás».

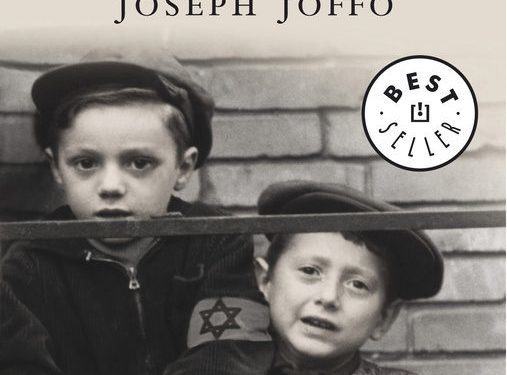

Por eso ésta es la historia de una derrota. A pesar de los juegos, las experiencias y la manera divertida en que lo cuenta. A pesar de que la mirada inocente de un niño sea incapaz de ver cuánta maldad existe en el mundo, sobre todo en aquella época. A pesar de que perciban la estrella dorada en su solapa como una medalla, y en el colegio eso les otorgue una importancia tan radical en la clase como para que su compañero Zerati se decida a comprársela: «Los ojos de Zerati brillan. Mi estrella. Por una bolsa de canicas. Fue mi primer negocio».

Ningún niño tendría que abandonar su casa de noche con cinco mil francos en el bolsillo y Europa por delante. Los sueños de una familia que desea vivir en paz tendrían que contar para algo, y no fue así. Y por desgracia es una imagen que hemos visto demasiadas veces: judíos, sirios, negros, cristianos… Da igual. No hay motivos. El miedo y la decepción en sus ojos son exactamente los mismos, porque todos crecieron con historias de abuelos que atravesaron el mundo con la esperanza de que ellos no tuvieran que hacerlo, y no sirvió para nada.

Joseph Joffo sobrevivió a esa terrible experiencia, ahora tiene 86 años y vive plácidamente en París. Durante muchos años fue peluquero, igual que su padre, hasta que en el año 73 publicó «Una bolsa de canicas», cuarenta años después de vivirlo. Y otros cuarenta años después llega una nueva versión en cine, porque algunas historias son cíclicas y conviene recordarlas cada cierto tiempo.

Para que, como decía Chesterton —y le encantaba recordar a mi padre, que nació casi el mismo año que Joffo—, no perdamos nunca la capacidad de asombro.