En aquella primavera de 1994, en Vigo se hizo popular el cántico que decía «¡¡¡Sí, sí, sí, nos vamos a Madrid!!!». El Celta, que luchaba por dejar de ser el equipo ascensor que fue en los ochenta, no acostumbraba a dar muchas alegrías. Era un bloque rudo y correoso, pero carente de la calidad y la brillantez que le distinguió solo unos años después. Su trayectoria inmaculada en Copa del Rey, en la que en semifinales apeó al talentoso Tenerife, hizo soñar al celtismo con celebrar algo que no fuese un ascenso. La ciudad se volcó con su equipo como nunca lo había hecho antes.

El partido en sí tuvo poca historia. Las ocasiones escasearon. Solo Salva rozó el gol en los minutos finales. El Celta jugó la prórroga con un hombre más por la expulsión de Aragón, pero el destino quería que aquella noche el ganador se decidiese a los penaltis. Alejo tuvo la mala suerte de ser el único de los diez lanzadores que falló una pena máxima. Al Celta, que ya había perdido una final de Copa en los cuarenta ante el Sevilla, se le escapó por muy poco la posibilidad de engalanar sus vitrinas con un título. Tampoco lo conseguiría siete años después, de nuevo con el Zaragoza como rival, pero esta vez en Sevilla en una torrida noche de verano y con Víctor Fernández y Cáceres en el bando celeste.

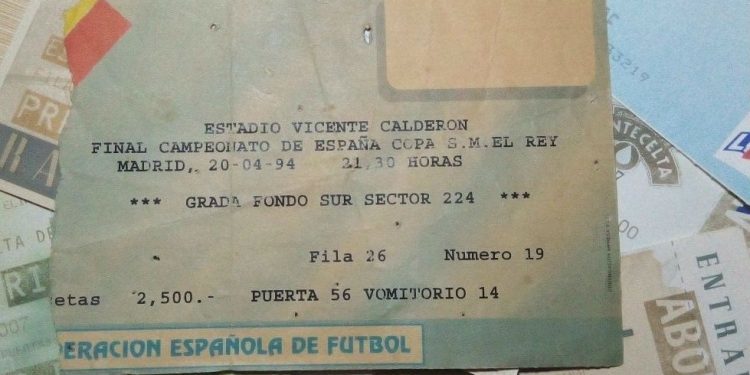

La final de Copa de 1994 fue el preludio de lo que estaba por llegar. El Celta se convirtió unos años después en el equipo que mejor fútbol practicaba en España y paseó su clase por media Europa. Pero esa es otra historia. El Celta de 1994, el Celta de Txetxu Rojo, era un equipo mucho más modesto, un pobre del fútbol español que rozó la gloria por una noche. Muchas lágrimas se derramaron aquel 20 de abril en las gradas del Calderón. Ahora, 21 años después, las lágrimas han dejado paso a la nostalgia.