Se cumplen hoy 456 años de la caída de los corsarios de Vélez de la Gomera, un pequeño islote situado en la costa de Marruecos, frente a las playas de Nerja. Desde allí, navegantes bereberes recorrían las aguas del Mediterráneo y extendían el horror por toda la costa de Europa.

Desde la caída de Granada en 1492, las cosas habían cambiado mucho en el norte de África. Una enorme población musulmana nacida en España tuvo que emigrar en esa época, sin sus posesiones y muchas veces con un enorme deseo de revancha. Ellos, que provenían del mismo país que los Reyes Católicos, se vieron de pronto sin derechos, expulsados a un territorio hostil y con un bagaje cultural de siglos que no le importaba a nadie. Poetas, arquitectos, músicos, traductores y literatos habían formado una gigantesca comunidad musulmana que iba desde la desembocadura del río Níger hasta Covadonga —unidas por la ruta de las caravanas—, y de la costa del Océano Atlántico hasta las lejanas estepas de Asia —unidas por la ruta de las especias—.

Pero el inicio de la Edad Moderna cambió ese reparto de poder. Se acabó el tiempo de los reinos pequeños e independientes, y volvía la creación de los grandes imperios. En esa época fueron dos los que llegaron a convertirse en las mayores potencias: el Imperio otomano, por el este; y el Imperio español, por el oeste.

Entre los turcos, se había hecho grande el nombre de Mehmed II, sultán bajo cuyo gobierno cayó derrotado el Imperio bizantino, que no tuvo más remedio que entregar Constantinopla —en adelante, Estambul—. Pero más importante aún resultó su bisnieto, conocido como Solimán el Magnífico, que extendió sus dominios por Persia y también por Europa, donde llegó incluso a las propias murallas de Viena.

El mayor tablero de juego, sin embargo, resultó el Mediterráneo. La dinastía de los Austrias en España y la de los Osmanlíes en Turquía pusieron todo su empeño en dominar las fabulosas rutas comerciales que atravesaban el Gran Mar, tarea en la que ambos imperios utilizaron la excusa de la fe para obligar a que cada región, cada señor feudal y cada barco tomaran partido. Un magnífico ejemplo de esto fue el norte de África. Consciente de que no podía mantener una flota propia que vigilase cada rincón de la costa, Solimán promovió el desarrollo de naciones corsarias dependientes del Imperio otomano, que se ocuparon de asaltar barcos y villas sin ningún control. Así nació el concepto de Berbería: la región más o menos autónoma que iba desde Marruecos a Libia, y cuya principal fuente de ingresos era la esclavitud. Las naves corsarias atacaban barcos mercantes por todo el Mediterráneo y villas marineras incluso de la vertiente atlántica, habiendo llegado a Galicia y más allá, a las islas británicas. En esas incursiones se apoderaban de poblaciones enteras, que iban a parar a sus minas, sus bancos de remos o sus harenes. Nunca más se volvía a saber de ellos, salvo que pertenecieran a alguna familia con influencia en la corte, que alguna orden de monjes recaudara una buena cantidad de dinero que sirviera como rescate o que alguien luchara por liberarlos, como los Caballeros Hospitalarios.

Esto provocó el terror entre los pueblos costeros de España y Francia, y es la razón de que muchos de ellos se asentaran a cierta distancia tierra adentro en vez de en la propia orilla del mar, y de que se levantaran torres defensivas que vigilaban a todas horas. De aquí viene la expresión «no hay moros en la costa».

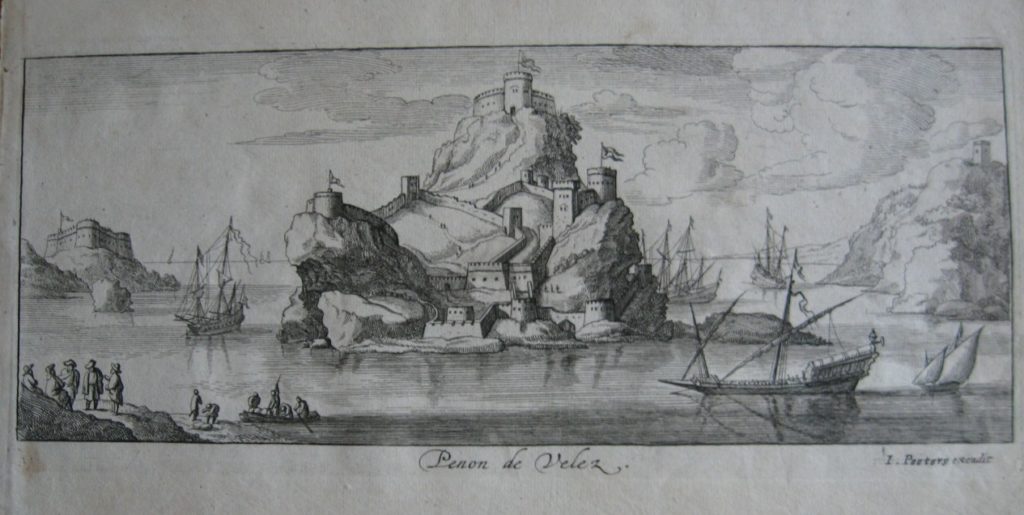

En el norte de Marruecos se había formado el pequeño reino de Badis, a medio camino entre Ceuta y Melilla. Aprovechando una cómoda ensenada y un peñón que se introducía en el mar y permitía controlar la llegada de barcos enemigos, se había establecido allí una comunidad de unas seiscientas personas, que contaba con atarazanas para la construcción de sus propios barcos y un rico comercio naval, hasta el punto de recalar en su puerto navíos venecianos repletos de mercancías. León el Africano estuvo allí y dio cuenta de sus riquezas. A partir de comienzos del siglo XVI, Badis se independizó del sultanato de Fez y comenzó a explotar al máximo sus actividades corsarias, en muchas ocasiones con la ayuda de la población andalusí que aún vivía en España. Los Reyes Católicos procuraron hacerse con el control de esa zona, primero con dinero y después con soldados, pero no tuvieron demasiado éxito.

Finalmente, Pedro Navarro, conde de Oliveto, inició una brillante campaña de asalto a las principales ciudades corsarias. En 1508 tomó el peñón que se encontraba adyacente a Badis y desde ahí ordenó cañonear la ciudad hasta que sus habitantes se rindieron. Desde entonces esa región tomó el nombre de Vélez de la Gomera. En 1509 invadió Orán y en 1510, Trípoli. Pero el avance español costó muchas vidas y algunas derrotas. En ese mismo año tuvo lugar el desastre de los Gelves; en 1522, Vélez de la Gomera volvió a caer en manos berberiscas; y en 1541 tuvo lugar la terrible jornada de Argel.

El rey Felipe II veía cómo esas flotillas berberiscas ponían en peligro todo el comercio marítimo y aterrorizaban a las poblaciones locales. Además, tenía que aportar de su bolsillo grandes sumas para pagar el rescate de numerosos esclavos. En 1564, el monarca encargó el asunto a García Álvarez de Toledo Osorio, veterano marino nacido en León, quien ya había participado en las campañas contra el corsario Barbarroja y ostentaba por entonces el cargo de virrey de Cataluña. Álvarez de Toledo llegó a la ciudad de Badis con más de ciento cincuenta naves, arrasó la población entera y desde allí sometió al peñón a un fuego cruzado: por un lado desde sus buques y por otro desde los cañones que había ordenado desembarcar. La lucha resultó feroz y con un resultado inevitable: Badis fue derruida y nunca jamás se ha vuelto a levantar nada en esa zona. Esta victoria le sirvió a Álvarez de Toledo para que el rey le concediera los títulos de duque de Fernandina y príncipe de Montalbán.

El Peñón de Vélez de la Gomera ha continuado en manos españolas hasta la actualidad, cuando un destacamento del Ejército de Tierra se encuentra de manera permanente en sus edificaciones, formando en sus viejos fuertes del siglo XVI, vigilando el Mediterráneo desde sus altas paredes cortadas a pico. En 1930, un terremoto formó una estrecha lengua de tierra que sirve de istmo con el peñón, y que constituye la frontera más pequeña del mundo, separada tan solo por una cuerda azul: a un lado está España y al otro Marruecos. Vestigio decadente de una antigua política de guerras navales, presidios, encamisadas y rescates. Una historia de aventureros y corsarios, a un paso de nosotros.

Diversos gobiernos españoles se han planteado en los últimos años qué hacer con Vélez de la Gomera. Unos han hablado de entregárselo a Marruecos, otros de abandonarlo a su suerte y algunos incluso sugirieron volarlo en pedazos. Pero de momento ahí sigue, con un cuartel español en el que cada día se iza la bandera, como recuerdo de los soldados que murieron para conquistarlo.